あたかもそれが原因かのような書き方

お久しブリです。

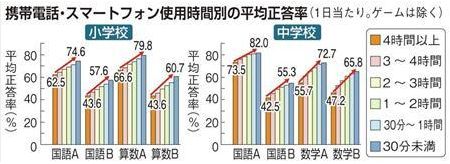

全国学力テストのニュースがありました。こんなのです。

全国学力テスト児童生徒アンケート スマホ使用が長いほど成績低く

■ゲームの時間、年々増加

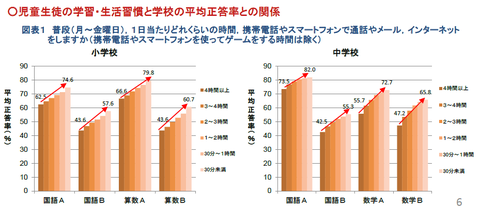

文部科学省が全国学力テストとともに行った児童生徒アンケートで、平日に携帯電話やスマートフォンで1時間以上、通話やメール、インターネットをするのは小6で15・1%、中3では47・6%に上ることが分かった。テスト結果と比べると、使用時間が長いほど、成績が低い傾向が出た。

文科省は、回答のうち「携帯やスマホを持っていない」を除いて使用時間と成績を詳細に比較。中3で4時間以上使う生徒は10・8%で、数学Aの平均正答率は55・7%だったが、使用時間30分未満の15・9%の生徒の平均正答率は72・7%だった。小6でも4時間以上使う生徒の算数Aの平均正答率は66・6%で、30分未満の正答率79・8%とは差が大きく開いた。

また平日に1時間以上テレビゲーム(携帯電話やスマホなどを含む)をしているのは、小6が54・4%で、中3が55・9%。4時間以上に限っても小中ともに10%前後に上る。年々ゲームの時間が増加しており、ゲームの時間が長いほど、平均正答率は低かった。

文科省は「携帯電話の使用やゲームは、けじめをもってすることが大切。家庭で考えるきっかけにしてほしい」としている。

■新聞読む子供、正答率高く 頻度上がるほど成績上昇

児童生徒アンケートでは、新聞を読んでいる割合が、小中学生ともに減少したことが分かった。家庭の新聞離れの影響があるとみられる。だが、新聞を読む頻度とテスト結果を分析したところ、新聞をよく読む子供の方が、平均正答率が高いとの結果が出た。新聞を読むことは学力向上に効果があるといえそうだ。

月に1回以上新聞を読んでいる割合は、小6が49・6%で昨年より4・4ポイント減少。中3も40・6%で3・9ポイント減った。新聞を読む頻度とテスト結果との関係では、小6国語Bで「読まない」子供の正答率は52・0%だったが、「ほぼ毎日」は62・3%で、頻度が上がるほど成績は上昇。中3国語Bでも「読まない」は49・3%なのに対し、「ほぼ毎日」は57・2%だった。ほかの問題でも傾向は同じだった。

【転載終了】

この記事を読むと、スマホはやめた方がいい、新聞は読んだ方がいいと、

そう思ってしまうかもしれません。

でも、何となく私は違和感があるのです。

もちろん長時間のスマホは目にも良くありませんので勧められません。

新聞でなくても、活字は読まないよりは読むほうがいいでしょう。

それはそうなのですが、何か一方的に思えるのですよね。

それで探してみました。

で、こちらの記事(↓)の方が私は納得できたんですよね。

スマホを長時間使う子供ほど、なぜか学力テストの結果が悪かったとの報告書

文部科学省は25日、国内の小学校6年生および中学校3年生の全児童・生徒を対象とした「全国学力・学習状況調査」の2014年度の結果を公表した。学力テストと同時に実施したアンケート調査の結果から、学習習慣・生活習慣やメディア接触状況と学力との相関関係を指摘している。例えば、朝食を毎日食べる児童・生徒ほど学力テストの平均正答率が高い、あるいは携帯電話・スマートフォンの利用時間が短い児童・生徒ほど学力テストの平均正答率が高い傾向が見られるといったものだ。

今年4月22日、全国の公立・国立・私立小学校など2万352校の6年生109万3806人、同じく中学校など1万173校の3年生106万10人に実施した悉皆調査の報告書がこのたび公表された。学力テストは国語、算数・数学の2教科実施。あわせて、児童・生徒への質問票による調査で携帯電話・スマートフォンの使用時間などを聞いている。

これによると、平日に携帯電話やスマートフォンで通話・メール・インターネット(ゲームは除く)を1日1時間以上している児童・生徒の割合は、小学校で15.1%、中学校で47.6%%だった。なお、携帯電話・スマートフォンを持っていないとした児童・生徒の割合は、小学校で46.0%、中学校で23.1%。

学力テストの結果との関係を見ると、例えば中学校の「国語A」では、利用時間が30分未満だとした生徒の平均正答率が82.0%だったのに対し、4時間以上だった生徒では73.5%だった。他の科目や小学校の各科目でも、利用時間が短いほど平均正答率が上がる(利用時間が長いほど平均正答率が下がる)という傾向がきれいに出ている。テレビゲーム(ゲーム機、携帯電話、スマートフォンなどを含む)の利用時間についても同様の傾向が出ているという。

携帯電話・スマートフォンの利用時間に関する調査は、昨年度までは悉皆調査ではなく、一部の児童・生徒に限定して実施し、いくつかの科目で同様の傾向が出ていたという。これに対して今年度は、同調査で初めて携帯電話・スマートフォンの利用時間に関する調査も全児童・生徒に実施した。

報告書によれば、これらを含め、以下のような学習習慣・生活習慣のある児童・生徒ほど、平均正答率が高い傾向が見られたとしている。

□ 国語、算数・数学に対する関心・意欲・態度が高い

□ 家庭学習・読書

・学校の授業時間以外での学習時間が長い

・自分で計画立てて勉強をする

・学校の宿題、授業の予習・復習をする

・読書が好き、読書時間が長い、学校や地域の図書館に行く頻度が多い

□ 学校生活

・学級みんなで協力して何かをやり遂げ、うれしかったことがある

・先生は、自分のよいところを認めてくれていると思う

□ 基本的生活習慣

・朝食を毎日食べる

・毎日、同じぐらいの時刻に寝る

□ メディアとの関係

・携帯電話やスマートフォンで通話・メール・インターネットをする時間が短い

・テレビゲームをしている時間が短い

□ 家庭でのコミュニケーション等

・家の人と学校での出来事について話をする

・家の人は、授業参観や運動会などの学校行事に来る

□ 社会に対する興味・関心

・地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある

・地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがある

・新聞を読んでいる

・テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見る

□ 自尊意識・規範意識

・ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったことがある

・学校のきまり・規則を守っている

・人の気持ちが分かる人間になりたいと思う

なお、報告書にも明記されているが、こうした傾向はあくまでも「相関関係」を示したものであり、必ずしも「因果関係」を示したものではないことに留意する必要がある。例えば、「学校の宿題、授業の予習・復習をする」児童・生徒がその結果、学力テストの正答率が高くなると考えるのが自然だが、この調査だけからはこうした因果関係までは判断できない。逆に、正答率が高い児童・生徒が学校の宿題や授業の予習・復習をよく行っているということかもしれない。

同様にこの調査結果だけでは、携帯・スマートフォンを長時間使っているために学力テストの結果が悪くなったとは言い切れない。例えば、SNSで四六時中コミュニケーションを強いられるような状況であれば勉強しても集中できず、生活のリズムも狂って成績が落ちるといったことはあるかもしれないが、学力テストの正答率が高い児童・生徒は何か別の要因によって携帯・スマートフォンの使用時間が短くなっている可能性もある。

ちなみに、前述のように「新聞を読んでいる」「テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見る」児童・生徒ほど平均正答率が高い傾向が見られることが指摘されているが、今回の調査では、小学校・中学校ともに新聞を読んでいる児童・生徒の割合が減少していることが分かった。また、中学校ではテレビのニュース番組やインターネットのニュースを見る生徒の割合も減少していることが明らかになっている。

【転載終了】

特に、後半の相関関係は認められるが、因果関係は判断できないという部分。

ま、何か分からんけどスマホをしない子の方が成績良かったよ…ということです。

だから、スマホをやめれば成績が上がるなんてこともないわけで、

結局スマホ云々よりも、しっかり勉強せえということになる訳です。

同じことが新聞にも言えます。

単に新聞を読めばいいということではないと思います。

活字に触れるということが大切で、

それは新聞でなくとも良いはずです。

まあ、時事ネタに関しては新聞もアリなんでしょうけどね。

よく学校でも新聞を読もうなんて言っていますが、

どうせなら同じ話題をたくさんのメディアで比較するようにしたいものです。

その方が勉強になるし、何より面白いと思うんですけどね。

ありがとうございました。

|